Глава четвертая. Пленник славы

1

- Александр Иванович, - предложил однажды Куприну милейший Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк, - пойдем позавтракаем в "Капернаум"...

- "Капернаум"? Что это? - с простодушием недавнего провинциала осведомился тот.

- Гм... Если говорить о происхождении слова, то оно евангельское. Согласно библии это место, куда для всех вход платный: даже бог, желая проникнуть в Капернаум, должен был заплатить за вход наравне с другими людьми... Если я по сути, - Мамин-Сибиряк погладил седеющую бороду, сверкнув глазами из-под очков в сторону Марии Карловны, - то "Капернаум" - ресторанчик в двух шагах отсюда, в конце Владимирской площади, на углу Кузнечного переулка.

Мария Карловна встревожилась:

- А нужно ли это? При Сашиной общительности ваш "Капернаум", пожалуй, некстати!

- Помилуйте, Муся! - засмеялся Мамин, по давней близости называвший ее как покойная матушка. - Опасно посидеть за кружкой пива? Да там перебывал весь литературный Питер... Само название придумал когда-то Слепцов, туда заходили Успенский, Плещеев, Михайловский... И сегодня мы обязательно встретим там кого-нибудь из литераторов...

- Да, Машенька, - поднялся со стула Куприн. - Я ведь не ручной сокол, на которого можно надеть колпачок и утихомирить. Ты знаешь, как я тебя люблю. Но порой твоя опека становится излишней...

Шагая пыльной петербургской улицей, Куприн осведомился:

- Дмитрий Наркисович, как поживает наша юная путешественница? Лиза? Оправилась от пережитого?

- Постепенно приходит в себя, - потеплевшим голосом сказал Мамин-Сибиряк. - И собирается навестить вас с Марией Карловной.

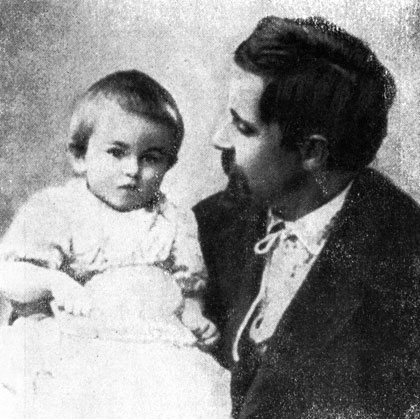

Д. Н. Мамин-Сибиряк с дочерью Алёнушкой

- Хорошая девушка, - убежденно проговорил Куприн. - Чистая и добрая. Достанется же кому-нибудь такое счастье...

Несмотря на свою вывеску "ресторан", "Капернаум" оказался обычным трактиром, куда входили прямо с улицы, в пальто и калошах, так как прихожей не было. Мамин и Куприн прошли мимо стойки с водкой и закусками, где черным хлебом и солью можно было пользоваться бесплатно, а кусок вареной колбасы "собачья радость", целая минога или соленый гриб стоили три копейки, и завернули в дальнюю комнату, низкую и пропахшую пивной сыростью.

Тут, куда допускалась только "чистая" публика, было пустынно. Одинокий старик в углу неторопливо доедал обед за пятьдесят копеек.

- Сейчас я вас познакомлю... - шепнул Куприну Мамин. - Это известный критик Скабичевский...

- Тот самый, который обещал Чехову, что он умрет под забором... - прищурился Куприн и довольно холодно обменялся со Скабичевским дежурными фразами.

Постепенно комната стала наполняться народом. Куприн, отхлебывая свежее венское пиво и слушая вполуха Мамина, пытливо оглядывал каждого нового посетителя, пытаясь определить его профессию, склад ума и характер. Он давно знал за собой, еще с нищей киевской поры, эту страсть или даже сладострастие - смаковать острые художественные наблюдения. Алкоголь постепенно делал свое обычное разрушительное дело. Верно, не всякая церковная исповедь наедине со священником была способна так развязать языки, как пьяный угар.

Куприн остался и после ухода Мамина, изучая жизнь маленького затрапезного - и столичного - кабочка. Горячечное алкогольное возбуждение понуждало незнакомых людей открываться друг другу, делиться всем - возвышенными мечтами и низменными помыслами. Прилично одетый, застенчивый молодой человек спешил рассказать о себе, о своей неразделенной любви к светской красавице, об отце-алкоголике, печальном детстве и о своей бедности, которой стыдился и всегда тщательно скрывал. За соседним столиком мелкий почтовый чиновник, налившись коньяком, объяснял соседу, что он великий полководец, который зальет Европу кровью. Его собеседник, пожилой настройщик, говорил в ответ, что пишет оперу, которая прославит его как гениального композитора...

К Куприну подошел с кружкой толстяк в теплом стеганом пальто.

- Разрешите? Вы Куприн? Мне вас показывали. Всероссийский талант...

- Позвольте, а вы кто такой? - У Куприна, слегка хмельного после полдюжины пива, напрягся крепкий затылок.

Толстяк пренебрежительно махнул рукой:

- Репортеришка. Сотрудник "Петербургского листка"... Ненавижу себя, но пишу рублевые рецензенты о великосветских балах и об утопленниках. О последних узнаю в участке, а сведения о балах и скандалах поставляют лакеи... И вот вам мой совет. Он наклонился ближе к Куприну и горячечно зашептал: - Пока не поздно, уезжайте отсюда!

Куприн с интересом поглядел в отекшее, нездоровое лицо собеседника, жестом приглашая его присесть.

- Это еще почему?

- Вы свежий человек и здесь погибнете!

В Куприне, особенно когда он был во хмелю, нередко проявлялась едкая душевная склонность охота поиздеваться над людьми. "Вот возьму сейчас этого болвана, - сладко подумал он, - эту самолюбивую бездарность, да и "разверчу" ее!"

- Вы, очевидно, в душе писатель, художественная натура. Только скрываете это, не признаетесь... - вкрадчиво сказал он и, резко меняя голос, крикнул: - Человек! Четверочку шустовского!..

- Как вы угадали? - изумилось стеганое пальто. Толстое, в прожилках лицо задрожало. - Я пожиратель впечатлений, я коллекционирую странных людей... Но в Петербурге нет жизни...

- Не согласен, - скороговоркой перебил его Куприн, разливая коньяк. - Оглянитесь, сколько вокруг живописного материала! Сколько сока, сколько подробностей! Опишите все это, да так, чтобы пахло густо - запах пива, пота, грязи, сполохи человеческих страстей в этом маленьком Содоме, - получится серия рассказов... Новый Гаруналь-Рашид непременно бы начал свои петербургские сказки отсюда!?

- Возможно, вы и правы. - Человечек улыбнулся грустно, выпил рюмку и на мгновение привычно окаменел лицом с выпученными глазами. - Но... но тогда тем хуже для вас. Вы лакомая добыча для дохлых искателей наживы, которые толкутся тут. Для всех этих второсортных литераторов, питающихся живой артериальной кровью. Поверьте, все это вампиры с перепончатыми крылами и жестким хоботком, каких не знал и Эдгар По! Каждого свежего талантливого человека они облепляют и высасывают... Эх, и я явился некогда в Северную Пальмиру, чтобы завоевать ее, а стал ее жалким данником, склавом, полуживой рабочей лошадью. Вас высосет Петербург до сухой шкурки...

- Э, да вы поэт, - повернулся к нему всей своей коренастой сильной фигурой Куприн. - Только зарубите себе на носу: еще неизвестно, кто кого высосет - Петербург меня или я Петербург! Я Куприн и прошу всякого это помнить! На ежа садиться без штанов не советую...

Да, Петербург, огромный, страшный и загадочный, который, как сердце целой страны, с неумолимой силой гнал российскую кров"ь и снова засасывал ее, перестал пугать Куприна. Сперва его брала оторопь при виде огромных домов на незнакомых улицах, их фасадов, колонн, пустынных окон. Кто живет за ними? Чьи тени скользят за занавесками? Какие звучат слова? Как мало, как ничтожно мало знал Куприн обо всем этом! А Петроградская сторона, Нарвская застава, Гавань, рабочие окраины? А меблированные комнаты на старом Невском и Васильевском острове, где тысячи трагедий совершаются незримо для стороннего наблюдателя, где во дворах-колодцах, в грязных подъездах и тесных, сырых гробах-комнатах течет своя, никем еще не описанная жизнь?..

Но теперь, после "Поединка", Куприн почувствовал собственную силу и окончательно поверил в себя. "Вот он, Петербург, перед моими глазами, он покорно протекает через меня, богатый и нищий, беззаботный и загнанный в угол судьбой... В таких кабаках, верно, и погибает девять десятых всего талантливого, нового и свежего..."

Он выпил, не закусывая, коньяк, повел воловьим затылком, точно ему мешал, воротничок, и сказал:

- Вы мне нравитесь... Рассказывайте о себе.

- Я знаток столичного дна! Я сам русский Нат Пинкертон! - доверительно загудел собеседник. - Я проникаю во все миры - от великосветской спальни и до разбойных притонов Гавани... Я знаю все столичные ямы и готов познакомить вас с самыми занятными типами, с живой петербургской кунсткамерой...

- Какое совпадение, - пряча глубоко усмешку, отозвался Куприн. - Ведь и я сам коллекционер редких и странных проявлений человеческого духа...

В самом деле, не он ли просиживал целыми ночами без сна с пошлыми, ограниченными людьми, весь умственный багаж которых составлял, точно у бушменов, десяток-другой зоологических понятий и шаблонных фраз? Не он ли поил в ресторанах отъявленных дураков и негодяев, выжидая, пока в опьянении они не распустят пышным махровым цветом своего уродства? Он иногда льстил людям наобум, с ясными глазами, в чудовищных дозах, твердо веря в то, что лесть - ключ ко всем замкам. Он щедро раздавал взаймы деньги, зная заранее, что никогда их не получит назад. В оправдание скользкости этого спорта он мог бы сказать, что внутренний психологический интерес значительно превосходил в нем те выгоды, которые он потом приобретал в качестве бытописателя.

Ему доставляло странное, очень смутное для него самого наслаждение проникнуть в тайные, недопускаемые комнаты человеческой души, увидеть скрытые, иногда мелочные, иногда позорные, чаще смешные, чем трогательные, пружины внешних действий - так сказать, подержать в руках живое горячее человеческое сердце и ощутить его биение. Часто при этой пытливой работе ему казалось, что он утрачивает совершенно свое "я", до такой степени он начинал думать и чувствовать душою другого человека, даже говорить его языком и характерными словечками, наконец, он даже ловил себя на том, что употребляет чужие жесты и чужие интонации...

В низкой зале, в табачном дыму, смешанном с алкогольными испарениями, уже маячила знакомая долговязая фигура. Встревоженная долгим отсутствием мужа, Мария Карловна послала на его розыски верного Маныча.

- Назначаю вам свидание за этим столом и в это же время. В следующий вторник, - сказал, тяжело поднимаясь, Куприн. - И за каждого интересного персонажа, которого вы приведете с собой, плачу полновесную трешницу, господин Пинкертон.

С той поры он зачастил в "Капернаум".

2

Куприн неохотно садился писать, по не по простой лености, хотя часто на него накатывала апатия и все собственные писания казались необязательными и слабыми. От рабочего стола его постоянно отвлекали или общение с людьми, или внутренний труд. У него все время рождались и двигались мысли, с которыми он не хотел расставаться.

Расположившись в "Капернауме", с толстой папиросой, зажатой у самого основания указательного и безымянного пальцев, и медленно прихлебывая из пивной кружки, Куприн не оставался праздным, не скучал. Мысли его бежали.

Он думал о поражении России в бесславной войне с японцами, о вооруженном восстании в Москве, жестоко подавленном карателями - гвардейцами Семеновского полка. Потом незаметно мысль его перекинулась к собственному творчеству.

Недовольство собой точило Куприна.

"Пора наконец перестать бездельничать, - говорил он себе. - Только за что взяться? "Нищие" у меня явно не вытанцовываются. Я задумал их как вторую часть "Поединка". Но "Поединок" - это поединок Ромашова, то есть мой с царской армией. А "Нищие" - мой поединок с жизнью, борьба за право быть свободным человеком. Однако как все это показать, точно себе не представляю. И Горький с безжалостной правдивостью доказал мне это. Я был оскорблен, но потом вновь и вновь думал над его словами и почувствовал в них правду. Буду писать о другом. Давно манит меня мысль рассказать о беговой лошади. Но ведь о чем интересном ни подумаешь, обо всем уже написал великий старик Толстой. Пожалуй, напишу об одесском кабачке "Гамбринус". У меня о нем хорошие воспоминания. Или нет, эти две темы пока отложу и посмотрю мои киевские заметки. Они давно ждут очереди..."?

- Александр Иванович! О чем загрустил? Что буйную головушку повесил?..

В зал ввалилась и подошла к купринскому столику знакомая шумная компания. Впереди "сэр Пич Брэиди", шестидесятилетний бонвиван и фельетонист Федор Федорович Трозинер. За ним художник-иллюстратор Трояновский, прозванный "юнкером", хоть он был артиллерийским капитаном в отставке, и вчерашний гимназист, весельчак и пожарный строчила Вася Регинин-Рапопорт.

- Дела, дела. Жду тут одного человечка, - не без раздражения ответил Куприн, взглянув на золотые карманные часы с модной тогда монограммой. - Проверяю его точность.

- Брось ты эту мерихлюндию, - хриплым басом воскликнул Трозинер. - И отправимся немедля на бега. Сегодня совершенно необходимо поглядеть Стрелу, новое приобретение князей Абамелек-Лазаревых.

У Трозинера темные выпуклые глаза старого кутилы и грешника. Крупный судебный чиновник в прошлом, Он за короткий срок оставил свое миллионное состояние в лучших петербургских ресторанах и вполне примирился с судьбой скромного фельетониста "Петербургской газеты".

- В самом деле, Саша, - "юнкер" Трояновский был, как и "сэр Пич Брэнди", навеселе. - К свиньям все деловые встречи! На бега! Живешь один раз, не забывай, а работа не малина и не опадет!..

"Нет, какая уж тут к черту работа! Бежать из Петербурга, куда глаза глядят бежать... И не от врагов Пли злопыхателей. А от дружков-собутыльников, пропади они пропадом... Господин Пинкертон был прав, - тоскливо оглядел он пришедших, которые бесцеремонно устраивались за столом. - Да где же он? Ведь не удержусь, право, от соблазна и закачусь с ними..."

- Я не помешаю?..

Из табачного дыма возник наконец толстяк в стеганом пальто. За его спиной заурядный пехотный офицер с помятыми полевыми погонами штабс-капитана.

- Присаживайтесь, господин Пинкертон, - проговорил Куприн, еще раз разочарованно оглядывая его спутника.

- Познакомьтесь, - заискивающе сказал толстяк. - Штабс-капитан Рыбников. Герой Мукдена и Ляояна. Прошел, как говорится, огни, воды и медные трубы.

Штабс-капитан щелкнул каблуками и сел, расставив врозь ноги и картинно опираясь на эфес огромной шашки.

"Где я его видел? - мелькнула у Куприна беспокойная мысль. - Какое странное лицо. Нерусское. Удивительно кого-то напоминает. Но кого?" Растерзанный, хриплый, пьяноватый общеармейский штабс-капитан заинтересовал его смутной, пока еще не оформившейся догадкой.

- А ведь, пожалуй, махнем на бега, - внезапно согласился он, к радостному удивлению триумвирата. - Господину Пинкертону подать коньяк и вот ваш гонорар... - Куприн сунул толстяку трешник и обернулся к офицеру: - Поедемте с нами, капитан?

- С моим удовольствием, - хрипловато отозвался Рыбников. - Только, если можно, и мне коньячку...

- На бега! - еще решительнее повторил Куприн. - А потом ко мне обедать. Пошлем Маныча, чтобы он предупредил Марию Карловну...

И на трибуне ипподрома, и позднее, за обеденным столом он внимательно приглядывался к штабс-капитану, расспрашивал и оказывал ему всяческое внимание. Рыбников рассказал, что он сибиряк, воспитывался в Омском кадетском корпусе и был ранен под Мукденом. Куприн не уставал удивляться тому, какое разное впечатление производило лицо штабс-капитана в фас и профиль. Сбоку это было обыкновенное русское, чуть-чуть калмыковатое лицо. Зато когда Рыбников поворачивался к нему, что-то жуткое чувствовалось в узеньких, зорких, ярко-кофейных глазках с разрезом наискось, в тревожном изгибе черных бровей, в энергичной сухости кожи, крепко обтягивающей мощные скулы...

Он чувствовал, как воспламенилось его воображение, как смутная догадка переросла в тревожную, ужаснувшую его самого мысль.

- Петя, - толкнул он за столом Маныча. - Да ведь это японский шпион, переодетый в армейскую форму!..

Тот выкатил дикие цыгановатые глаза, долго в упор рассматривал штабс-капитана и после третьей рюмки брякнул:

- А как на фронте вас тогда пе принимали за японца? У вас ведь такая экзотическая наружность.

Куприн сдвинул кожу лица в сердитую гримасу: куда тебя несет? По Рыбников только пожал плечами:

- У нас в Сибири давно, еще со времен предков, первых поселенцев, случаются смешанные браки с местным населением: якутами, башкирами, монголами.

Маныч едва успел раскрыть рот, чтобы продолжить допрос, но Куприн успел перебить его:

- Да, то же самое наблюдается и на Урале: среди оренбургского казачества чистые великороссы встречаются редко...

К концу обеда, за десертом, Трояновский, спросив у Рыбникова разрешение, вынул блокнот и начал его зарисовывать.

- Сейчас будет готова и моментальная фотография, - захохотал Маныч.

"Спугнет, дурак! - томился Куприн, находясь уже весь во власти своей фантазии, так поверив собственной выдумке, что не мог бы с ней расстаться. - Спугнет шпиона!"

Он поморщился и предложил:

- Кофе пить приглашаю в мой кабинет. Посмотрите, штабс-капитан, какой у меня альбом...

Когда гости выходили из столовой, Куприн спросил у жены:

- Ты не догадалась, Маша, кто это? Японский шпион!

Не желая разочаровывать его в радостной надежде на открытие, Мария Карловна быстро ответила:

- Это очень возможно, Саша. И выяснить это было бы, конечно, очень интересно.

- Я непременно им займусь, Машенька, непременно, возбужденно продолжал Куприн. - Ведь сколько раз во время войны я говорил тебе, что наша русская публика в учреждениях, в общественных местах, в ресторанах ведет себя необдуманно. Сколько раз я слышал, как в ресторане Палкина офицеры после достаточной зарядки громко обсуждали военные известия и делились тем, что еще не было опубликовано и считалось тайной. В такой обстановке ловкий шпион всегда почерпнет богатый материал...

- Но иди к гостям, - поторопила его жена. - Ты же обещал показать им свой патентованный альбом.

Это был длинный березовый стол, на гладкой крышке которого оставляли автографы гости. Куприн показал штабс-капитану факсимиле Вересаева, Арцыбашева, Чирикова, Юшкевича, Серафимовича, Бунина, Федорова, Ладыженского.

Поэт Скиталец написал Куприну:

А. Куприн! Будь дружен с лирой И к тому - не "циркулируй"!

Сам хозяин оставил следующее изречение: "Мужчина в браке подобен мухе, севшей на липкую бумагу: и сладко, и скучно, и улететь нельзя". Он попросил Марию Карловну написать что-нибудь рядом, и та воспользовалась фразой из "Белого пуделя": "И сто ты се сляесься, мальцук? Сто ти ее сляесься? Вай-вай-вай, нехоросо..."

В общий шутливый тон диссонансом врывалось стихотворение Ивана Рукавишникова:

Кто за нас - иди за нами, Мы пройдем над головами Опрокинутых врагов. Кто за нас - иди за нами, Чтобы не было рабов.

- Оставьте и вы свой автограф, штабс-капитан, - предложил Куприн.

- Что же я могу написать? - сконфузился Рыбников.

- Ну все равно, если вы втайне не поэт, скрывающий плоды своего вдохновения, то просто распишитесь. Это будет напоминать мне о нашем знакомстве.

И мелким, но четким почерком около длинного стихотворения Федорова тот написал: "Штабс-капитан Рыбников".

- Вечер предлагаю провести на островах в театре "Аквариум", - обратился Куприн к присутствующим. - Сегодня там выступает цыганский хор со старинными песнями, интересно было бы послушать. Поедем, Машенька, с нами?

Мария Карловна медленно, но непреклонно ответила:

- В "Аквариуме", Саша, ты встретишь своих знакомых артистов и режиссеров, образуется шумная и малознакомая мне компания. Лучше я останусь дома, обед меня все-таки утомил...

В прихожей, целуя жену, Куприн просительно сказал:

- Кончаю безделье и засяду за новый рассказ. Только где? Убегу либо в Гатчину, либо уеду к Зине. Но если ты запрешь меня и никого из редакции не будешь ко мне пускать, далее Федора Дмитриевича, я смогу работать и здесь.

- Нет, Саша, - непритворно вздохнула Мария Карловна, не ответив на его поцелуй. - От себя ты, видно, так и не убежишь!

3

Третий день Куприн не являлся домой, загуляв с цыганами. Он снял огромный номер в "Большой Московской" гостинице, где и поселился вместе с табором: сидя на полу, чадил трубкой старый цыган, бренчал на гитаре молодой, ползали по полу коричневые цыганята, в умывальнике стирала пеленки старуха, а перед зеркалом вертелась смуглая синеволосая красавица Наташа в красной шелковой рваной кофте.

Пожилой стенограф Комаров, плюгавый, в потертом костюмчике, вызванный в гостиницу работать, с недоуменным ужасом взирал на живописное фараоново племя из тихого уголка.

Куприн, похмельный, распухший, с растрепанными волосами, стоя посреди комнаты, громко объявил:

- Сейчас пусть споют мне, и не что-нибудь, а настоящую старую таборную песню. А потом уж мы с Павлом Ивановичем засядем писать...

Запевала дочь старого цыгана - некрасивая, длинноносая, с лицом, порченным оспой, и с прекрасными темными глазами.

Ой да, ой да бида Прэлэндэ накачалась: Чай разнесчастна Навязалась...

Ее отец, не выпуская изо рта трубки, пристально вонзался в нее черными глазами, сверкающими среди Желтых белков, и в любимых местах умоляюще шептал:

- Романес, Маша, романес...

- По-цыгански просит петь... - блаженно щурясь, объяснял Куприн съежившемуся Комарову.

Когда вступал хор, старый цыган подхватывал припев своим ужасным, охрипшим, но необыкновенно верным голосом, и вся комната утопала в странном, диком и восхитительном сплетении множества женских и мужских голосов. Слов никаких не было в припеве, были звуки, похожие на звон колокольчика, па стоны, на радостные выкрики. И вот вылетала плясунья Наташа, и хор, разгоряченный песней и пляской, приходил в полное неистовство.

Захваченный этой дикой и прекрасной музыкой, Куприн недвижно стоял, подняв руки, словно собираясь творить молитву. Все - жена, семья, литература, собственное творчество - казалось ему в эти минуты дурным, плоским, незначительным. Душа просила воли, простора, забвения себя...

Ах, какая беда На нас напала, Несчастливая девушка Меня полюбила. Ой, если не отдадите Мне ее по чести, Увезу насильно... Ой, мои серые, Серые да еще гнедые-рыжие, Над нами только бог, Пусть благословит!..

- Маныч! - громко шептал Куприн, глядя сквозь слезы на лице на веселящийся табор. - Маныч! Шампанского чавалам и цыганкам! А мне водки, Маныч! Как они поют, боже мой, как поют!..

Виолончелью гудело густое контральто старой цыганки, яростно и пылко вела древнюю мелодию преображенная песней Маша, сине-красной змейкой извивалась прекрасная плясунья...

- Что здесь происходит, Александр Иванович?

Маленький лысоватый человек в пенсне незаметно появился в номере.

Куприн гневно обернулся на голос, но, узнав Вересаева, расцвел:

- Викентий Викентьевич! Дорогой! Послушайте цыган с нами... Маныч, водки господину Вересаеву!

- Нет уж, увольте. - Вересаев наклонил скучное лицо. - Я попросил бы вас на минутку выйти со мной в коридор. У меня поручение от Марии Карловны...

В душном от ковровых дорожек коридоре Вересаев бесстрастным голосом принялся отчитывать Куприна:

- Что вы с собой делаете? Не жалеете семью, так хоть себя пощадите. На вас сейчас смотрит вся читающая Россия, а вы... Вы черт знает чем занимаетесь!

Куприн пьяно, с тоскливой злобой поглядел на него.

- Ах эта писательская судьба - чертовски сложная жизнь, когда за удачу приходится платить нервами, здоровьем, собою едва ли не больше, чем за неудачу, поражение, - сначала тихо, а затем все громче и громче заговорил он. - Как же, есть род окололитературной братии, которой извне, из их завистливой галерки все видится по-иному: Куприн получает бешеные гонорары, Куприн - пьяница, дебошир, гуляка, Куприн - грубиян, необразованный человек, бывший офицер... Куприн облил горячим кофе Найденова и разорвал на нем жилет... Куприн приткнул вилкой баранью котлету к брюху поэта Рославлева, при этом стал ее резать и есть, после чего оба плакали... Куприн кинул в ресторане "Норд" пехотного генерала в бассейн со стерлядью... А-а-а! - Он оглянулся маленькими, налитыми кровью глазами, и Маныч тотчас же неслышной походкой вышел из номера и остановился поодаль.

- Вспомните наконец, что вы отец и муж, - заговорил Вересаев.

- Муж?

И все обидное, что перенес за эти годы Куприн от властной Марии Карловны, вдруг с мерзкой отчетливостью представилось ему. Он вспомнил, как она не пускала его в свою петербургскую квартиру без новой главы "Поединка", как на даче под Лугой ударила его, беспомощно-пьяного, графином, как расчетливо играла на его чувстве к маленькой дочери Люлюше, как, желая рассорить с Батюшковым, намекала, будто Федор Дмитриевич в отсутствие Куприна пытался ухаживать за ней...

Он повернулся и на тяжелых ногах пошел в номер, рыча:

- Вон! Все отсюда вон! Прочь! Уходите!

Первым из номера брызнул стенограф Комаров.

Вернувшись, домой, Куприн объявил, что в Петербурге работать невозможно, что он отправляется в имение Батюшкова Даниловское и хочет взять с собой из Москвы мать Любовь Алексеевну. С ним собралась ехать и Мария Карловна с дочкой Лидой, присматривать за которой было предложено Лизе Гейнрих.

4

В свое имение Даниловское Новгородской губернии, отстоящее от ближайшей железнодорожной станции в девяноста верстах, сам Федор Дмитриевич наезжал изредка. Он останавливался в единственной пригодной для жилья комнате - большой и светлой библиотеке, надевал русскую рубаху, высокие сапоги и бродил с ружьем по окрестным болотам и лесам, подступавшим к усадьбе.

Много лет имение было в аренде у богатого священника, который, когда арендный срок закончился, поступил с имением, как француз с захваченной Москвой в 1812 году. Из дома была вывезена обстановка карельской березы и красного дерева, бронзовая люстра, подсвечники, все сервизы, туалет, зеркало. Он выкопал, я перевез к себе всю белую акацию, декоративные кусты, оголив ветхий забор, который отделял парк от кладбища и старинной церкви.

Но непрактичный, весь ушедший в литературные дела Батюшков, казалось, ничего не замечал. Хозяйства в имении никакого не велось, почти вся земля сдавалась в аренду крестьянам, а яблок, груш и слив хватало и на управляющего, доброго, флегматичного Арапова, и на деревенских ребят.

В усадьбе было мрачно и неуютно. Громадные, очень старые липы в парке не пропускали солнечного света. Вода в пруду в центре парка казалась совершенно черной.

В доме пахло сыростью и мышами. Комнат было много, но почти все проходные, - и разместиться большой семье было трудно. Заколотив часть дверей, Куприным удалось выделить помещения для детской, спальни и для Любови Алексеевны.

Мать Куприна, маленькая скуластая старушка с проницательными узенькими глазками, отличалась деспотическим и властным характером.

Л. А. Куприна - мать А. И. Куприна

- Отчего она до сих пор живет во Вдовьем доме? Это же фактически богадельня! - удивлялась Мария Карловна. - При стольких-то детях!

- Именно там, где она ни от кого не зависит, ей лучше всего, - объяснял Куприн. - Мамаша очень любит дочерей. Но она самая невыносимая теща для своих зятьев. Поэтому, погостив у своей любимой Зины, она через короткое время начинает вмешиваться не только в воспитание детей, но и в отношения между Зиной и мужем. Причем старается доказать, что мул? негодяй, не стоит Зины и, наверно, ей изменяет. А когда начинаются ссоры, слезы и всякая неурядица, она говорит: "Как хорошо, что мне есть куда от вас уехать". И отправляется к себе во Вдовий дом. Потом ей снова становится скучно, тогда она отправляется ко второй дочери, Соне. И там повторяется та же история. Думаю, что жить мать могла бы только со мной, да и то, если бы я навсегда остался холостым... - Он помолчал и добавил: - Я нередко вспоминаю свое бедное детство и те унижения, которым меня подвергала мать, когда мы ходили по богатым родственникам. Возможно, я напишу об этом...

В Петербурге Куприн залпом, за неделю завершил рассказ "Штабс-капитан Рыбников", оставив придуманному японскому шпиону фамилию подлинного пехотного офицера. Рассказ имел шумный успех, поощривший Куприна на новые темы. Но прежде надо было заняться хозяйственным устройством.

За скотным двором, на пруду из найденных досок Куприн самолично соорудил купальню с длинными мостками, а вместо стен оплел березовыми ветвями. Вышел премилый островок посреди пруда. Куприн собирался купить лошадь, а также взять напрокат шарабан. Но Батюшков решил устранить те неудобства деревенской жизни, о которых не подумал раньше, сам приобрел для дачников выездную коляску, лошадь, новую упряжь и прислал Александру Ивановичу охотничье ружье.

Самолюбивый Куприн с шутливой раздражительностью написал ему:

"Дорогой Федор Дмитриевич!

Пощадите!

Вы положительно изливаетесь на нас дождем из ружей, экипажей, консервов, конфет, бисквитов и т. д. Мария Карловна делает мне за это сцены. (При чем здесь я?) А я все думаю, что Вы из-за нас разоритесь, будете жить в одной из комнат наверху 6-этажного дома под железной крышей (ход через жильцов), будете готовить себе сами обед на керосинке и вести дела литературного фонда при свете стеаринового огарка. Даниловское перейдет в руки лавочника Образцова из с. Никифоровского. Пруды заглохнут, парк вырубят. И все это из-за Вашей бесконечной любезности.

Нет, Федор Дмитриевич, будем те умереннее и бережливее. Очень прошу Вас об этом.

Кончится тем, что мы с женой рассердимся и вдруг сразу пришлем Вам фортепьяно, фребелевский бильярд, лаун-теннис, телескоп, pas des geants*, автомобиль, и все это - наложенным платежом!!!

* (Гигантские шаги (франц).)

Надо было подумать и о рабочем кабинете, устроить который Мария Карловна предложила в батюшковской библиотеке - светлой комнате с большими окнами в палисадник. Три стены были забраны открытыми полками, сплошь уставленными книгами - темно-золотистые кожаные, цветные сафьяновые и матерчатые переплеты, золотые звездочки на корешках, виньетки, шершавая синеватая бумага, запах плесени... Старинные издания Ломоносова, Сумарокова, Державина, Карамзина, Дмитриева, К. Н. Батюшкова, Веневитинова, Козлова, Баратынского, Пушкина, Жуковского, Языкова. Книги новые - собрания сочинений западных авторов, специальная литература по истории, искусству, живописи, театру, средневековому эпосу на нескольких европейских языках (магистерской диссертацией Батюшкова была работа "Сказание о споре души с телом в средневековой литературе"). Русские журналы за несколько десятилетий.

- Нет, здесь я трудиться не смогу, - скороговоркой сказал Марии Карловне Куприн, лишь только вошел в комнату. - Библиотека - слишком большой соблазн. С работой будет покончено. Я устрою себе кабинет в чердачном помещении...

Однако библиотека манила, притягивала его. И когда Мария Карловна хлопотала по хозяйству или отлучалась из усадьбы, он вместе с Люлюшей и Лизой Гейнрих отправлялся туда и перебирал, перелистывал книги.

Сам Куприн старался заглушить в себе намек на чувство, которое давно уже жило в нем к этой изящной простой и доброй девушке, но даже показное равнодушие давалось с огромным трудом. Случайное прикосновение к платью Лизы, встреча взглядов вызывали внутренний электрический разряд. Скрывая напряженность, Куприн старался шутить, балагурить, придумывал забавы не столько для четырехлетней Люлюши, сколько для самой Лизы.

- В таких старых помещичьих покоях, - таинственным голосом говорил он, - обязательно должны быть спрятаны фамильные драгоценности, клад, запрятанный каким-нибудь предком Батюшкова...

- Но ведь арендатор давно уже нашел бы его! - простодушно откликалась на игру Лиза.

- В том-то и дело, что нет! Для этого у сельского священника не хватило бы фантазии. Давайте отодвинем первый ряд книг, нет ли за ними тайника...

Начались, суматошные поиски. Поднялась пыль, Люлюша принялась отчаянно чихать.

- Не надо, Александр Иванович! Все равно ничего не найдем, - взмолилась Лиза, обожавшая девочку.

Но вот на одной из нижних полок за книгами обнаружился длинный ящик.

- Ага! - торжествовал Куприн, вытаскивая его. - Смотрите, заколочен! Сейчас я пойду за молотком.

С затаенным восхищением следила Лиза за тем, как Куприн отбивал крышку. Но затем ее охватил ужас. В ящике лежала огромная деревянная нога.

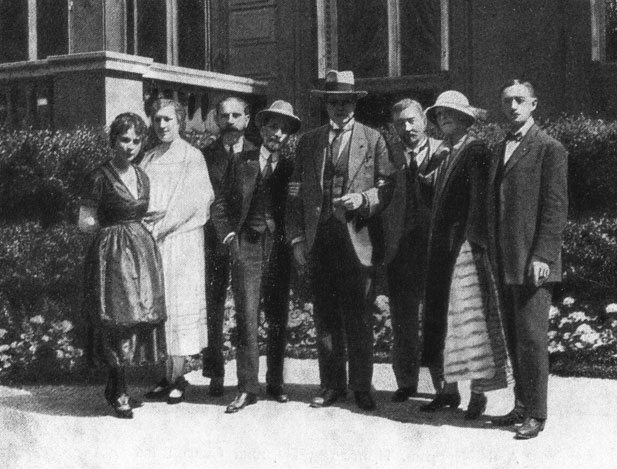

Лиза Гейнрих Ротони во время русско-японской войны

- Чем вы тут увлеклись? - На стук явилась Мария Карловна, явно недовольная тем, что Куприн в этот день так и не сел за работу.

- Гляди, Машенька! Вот так находка! - с мальчишеской увлеченностью воскликнул Куприн.

- Деревянный протез, - довольно сухо пояснила Мария Карловна. - Видно, что он принадлежал человеку огромного роста. Кому-то из родственников Федора Дмитриевича.

- Ну конечно! - Куприн стукнул себя по лбу. - Это нога героя 1812 года Кривцова! Собственную ему оторвало ядром при Кульме. Дочь Кривцова вышла замуж за Помпея Николаевича Батюшкова. - Он задумался и, сузив смеющиеся глаза, добавил: - Следовало бы, однако, предать ее христианскому погребению. Как раз завтра у нас в гостях паши иереи...

По стародавнему обычаю, по воскресеньям после обедни, у которой, кстати, Куприны не бывали, духовенство приходило на пироги в помещичий дом.

- Когда ты, наконец, расстанешься со своим мальчишеством! - Мария Карловна в раздражении покинула библиотеку.

- Видишь, Люлюша, какая у нас мама строгая, - гася шуткой вспыхнувший гнев, улыбнулся Куприн. - Спой нам, дочка, частушку...

И четырехлетняя Лидочка ясно и чисто пропела:

У меня есть папа, У меня есть мама. Папа много водки пьет, Его за это мама бьет...

На воскресный пирог явились не только местный батюшка, но дьякон и даже псаломщик.

Завидев поданные для водки рюмки, дьякон сказал:

- Нам бы другую посудину. Здесь и выпить-то всего ничего.

Недоволен он остался стаканами и просил дать чашки.

Когда блюдо с пирогом опустело, Куприн обратился к священнику:

- А что, батя, не предать ли ногу христианскому погребению? Ведь нехорошо, что покойник лежит в могиле без ноги, а нога в доме...

- Соблазн, соблазн, - подтвердил батюшка, утирая рот роскошной бородой, в которой дрожал клок капусты.

- Вот как раздастся ночью стук и треск полов, - понизив голос, проговорил Куприн, - дочка моя все пугается, плачет: "Папа! Это что же, "скарлы-скарлы, нога липовая" ходит?

- Соблазн, соблазн, - важно откликнулся священник.

Богомольная Любовь Алексеевна с неодобрением поглядела на подпившего иерея, давно уже разгадав шутливый смысл задуманного сыном. Но тут очнулся дьякон, тщедушный, с могучим басом, и загудел бурсацкий напев, слов которого нельзя было разобрать, но от которого слабо задребезжал, прося пощады, пустой графинчик. В двери столовой просунула головку любопытная Лидочка. Куприн, не прикасавшийся к выпивке, радостно воскликнул:

- А вот и Люлюша нам споет! Спой, Люлюша, нашу частушку.

У меня есть папа, У меня есть мама. Папа много водки пьет, Его за это мама бьет...

5

- Я бы чего-нибудь еданул, Маша, - утром после чая попросил жену Куприн. - Хорошо немного заправиться перед работой.

И с большим аппетитом съел яичницу и холодное мясо.

Вот уже несколько дней сразу после завтрака он отправлялся к себе на чердак, где устроил рабочий кабинет. Подымаясь из-за стола, Куприн как-то необычно, боком начал выходить из комнаты, и наблюдательная Мария Карловна заметила, что спереди блуза на нем странно оттопыривается.

Она подошла и одернула рубашку. И вдруг оттуда вывалилась небольшая подушка.

- Это что же такое? - строго спросила Мария Карловна.

Куприн смутился, как нашаливший кадет.

- На табурете сидеть слишком жестко, так я беру с собой подушечку.

- А вот я посмотрю сейчас, как ты там устроил свой рабочий кабинет! - еще более строго сказала она.

- Да нет, зачем! Лучше не ходи, Маша, - просительно ответил он.

Но Мария Карловна уже шла по лесенке.

Никакого табурета на чердаке не оказалось. Около стены было густо уложено сено, покрытое каким-то рядном.

- Вот так рабочий кабинет! - вовсе разгневалась она.

- Видишь ли, - оправдывался Куприн, - я лежу обдумываю тему, а потом незаметно засыпаю.

- Хорошо, - отрезала Мария Карловна. - С завтраками отныне будет покончено!..

Теперь Куприн работал по-настоящему. Мария Карловна тихо подбиралась к чердаку и сразу успокаивалась, слыша наверху шаги и бормотанье: Куприн ходил взад и вперед, наговаривая себе фразы по своей любимой методе. Но над чем он работал, этого не знал никто. За чаем Любовь Алексеевна иногда спрашивала:

- О чем ты пишешь, Саша?

Куприн сердился и с недопитым чаем уходил к себе на чердак.

Семья Куприных у плаката с изображением П. Е. Щербова

А. И. Куприн и Е. М. Куприна. Ялта. 1907 г.

А. И. Кравченко. Кремль. Гравюра на дереве. 1923 г.

А. И. Куприн с женой в группе писателей. 20-е годы.

А. И. Куприн. Фотография подаренная И. А. Бунину

А. И. Куприн и Е. М. Куприна в доме творчества 'Голицыне'. 1937 г.

Книги А. И. Куприна, изданные в последние годы

Кадр из фильма 'Поединок'

А. И. Куприн и Е. М. Куприна

Однажды он спустился в библиотеку, где Мария Карловна с увлечением перечитывала старые журналы - "Современник" и "Отечественные записки", поэтов XVIII века.

- Сегодня вечерком, Маша, - сказал он, - я начну учить тебя преферансу. Я понимаю, тебе не хочется уходить из библиотеки, но без преферанса очень скучает мама. Читать она уже почти не может - слишком слабы стали глаза... А ты что читаешь? - Он взял из ее рук книгу. - А, Державин! "Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил..." Дай-ка я открою что-нибудь наугад.

Он развернул том и прочел:

Река времен в своем стремленье Уносит все дела людей. И топит в пропасти забвенья Народы, царства и царей. А если что и остается Чрез звуки лиры и трубы, То вечности жерлом пожрется И общей не уйдет судьбы.

- Какое великолепное стихотворение! - изумился Куприн, возвращая книгу. - Звучное, торжественно - пышное, и в то же время полно глубокого содержания. Думал я о том, как назвать мой новый рассказ. Все казалось мне мелким и некрасивым. "Река жизни" - так он будет называться. На днях перепишу его еще раз и тогда прочту тебе, Маша...

Рассказ "Река жизни" был превосходен, читал Куприн великолепно. Герои произведения - мадам Зигмайер и все ее семейство, поручик Чижевич, околоточный, - как живые, возникли перед Марией Карловной. Но вот дело дошло до последней главы, где появляется студент со своим монологом и близится трагическая развязка:

"Кто виноват в этом? Я тебе скажу: моя мать. Это она была первой причиной того, что вся моя душа загажена, развращена подлой трусостью. Она рано овдовела, и мои первые детские впечатления неразрывны со скитаньем по чужим домам, клянченьем, подобострастными улыбками, мелкими, но нестерпимыми обидами, угодливостью, попрошайничеством, слезливыми, жалкими гримасами, с этими подлыми уменьшительными словами: кусочек, капелька, чашечка чайку... Меня заставляли целовать ручки у благодетелей - у мужчин и у женщин. Мать уверяла, что я не люблю того-то и того-то лакомого блюда, лгала, что у меня золотуха, потому что знала, что от этого хозяйским детям останется больше и что хозяевам это будет приятно. Прислуга втихомолку издевалась над нами: дразнила меня горбатым, потому что я в детстве держался сутуловато, а мою мать называли при мне приживалкой и салопницей. И сама мать, чтобы рассмешить благодетелей, приставляла себе к носу свой старый, трепаный кожаный портсигар, перегнув его вдвое, и говорила: "А вот нос моего сыночка Левушки..." Я проклинаю свою мать..."

Куприн дочитал, нигде не останавливаясь. Он кончил. Мария Карловна молчала.

- Так что же, Маша? - наконец нетерпеливо спросил он. - В чем дело?

Мария Карловна медленно начала:

- Ты сам отлично знаешь, в чем. То, что ты пишешь о детстве, о своей матери, оскорбительно. Чем она виновата? Ей, урожденной княжне Кулунчаковой, пришлось выйти замуж за мелкого чиновника. После его смерти она осталась без копейки, в глухой провинции. Ради детей Любовь Алексеевна сломила свою гордость, свой прямой, независимый характер. Только материнская любовь поддерживала ее. А ты - ты думаешь о себе, о своих детских обидах. - Голос Марии Карловны задрожал. - У тебя хватило духу написать: "Я проклинаю свою мать". И еще о том, что после посещения богатых подруг мать была настолько неприятна герою, что тот вздрагивал, слыша ее голос. А эпизод со старым портсигаром? Любовь Алексеевна сразу поймет, что ты рассказываешь о ней. Это невозможно!

- Что же ты предлагаешь? - более чем сухо осведомился Куприн.

- Ты должен все смягчить, чтобы это не носило портретного сходства...

- Я обязан был написать об этом подлом времени молчания и нищенства и этом благоденственном мирном житии под сенью благочестивой реакции, - непреклонно возразил Куприн. - Дать правдивую картину этого прошлого я не мог, не описав того, что пережил сам.

Он молча ходил по комнате; Мария Карловна тихо плакала.

Прошло несколько дней, однообразных, с каждодневным послеобеденным преферансом. Как-то за картами Любовь Алексеевна спросила:

- Что же, Саша, когда наконец ты прочтешь нам свой новый рассказ?

- Рассказ? - быстро отозвался Куприн. - Хорошо, я прочитаю его сейчас.

Он вычеркнул из "Реки жизни" только одну фразу о том, что проклинает свою мать...

Поначалу Любовь Алексеевна смеялась, слушая, как ее сын мастерски, в лицах изображал семейство Зигмайер:

"- Вон отсюда, разбойник, вон, босявка! Я все кровные труды на тебя потратила! Ты моих детей кровную копейку заеда-а-ешь!.." - "Нашу копейку заедаешь!" - орал гимназист Ромка, кривляясь за материнской юбкой. "Заеда-ешь!" - вторили ему в отдалении Адька с Эдькой".

Но вот пошла последняя глава. Мария Карловна сидела, не подымая лица.

"Кто виноват в этом? Я тебе скажу: моя мать. Это она была первой причиной того, что вся моя душа загажена, развращена подлой трусостью..."

Куприн продолжал читать. У Любови Алексеевны затряслась голова, она поднялась из кресла и вышла из комнаты.

Долго сердиться на сына, однако, Любовь Алексеевна не могла. Ради любимого Саши она готова была вынести все. Куприн убедил ее, что воспоминания эти были так же тяжелы ему, как и ей, но вновь пережить это ему - писателю - было необходимо. Возобновился послеобеденный преферанс, сопровождавшийся шутками и карточными фокусами Александра Ивановича.

Вскоре в Даниловское приехал "погостить" Батюшков.

Теперь они почасту ходили вдвоем с Куприным, забираясь в самую лесную и болотную глухомань.

- Как красиво! - восхищался Куприн, с трудом выдирая сапоги из вязкой трясины.

А. И. Куприн и Ф. Д. Батюшков в Даниловском на охоте

Болото растянулось на бог знает сколько сот, может быть, даже тысяч десятин. Волнистым синим хребтом вставал сосновый лес. Вся же окрестность была сплошь покрыта мелким кустарником, среди которого там и сям блестели на солнце, точно капли ртути, изгибы местных болотистых речонок.

- Еще бы! - вторил ему Батюшков, хлопая себя по породистым щекам, мокрым от раздавленных комаров. - Красота движет миром!..

- О нет! - пылко возразил Куприн, останавливаясь в глубокой, заросшей кугой луже. - Миром движет любовь. Только любовь!

Батюшков помог ему выбраться на сухое место.

- Под красотой я разумею не просто эстетическое чувство, - пояснил он, - но все прекрасное, что умещает в себе наше "я": общественное благо, мировую справедливость и мировую душу...

- Простите, Федор Дмитриевич, - освобождаясь от налипшей тины, сказал Куприн, - но в ваших возвышенных границах мое "я" чувствует себя так же, как прошлогодний клоп, иссохший между двумя досками. Мое "я" требует полного расширения всего, богатства моих чувств и мыслей, хотя бы самых порочных, жестоких и совершенно непринятых в обществе. И конечно, требует любви... Любовь - это самое яркое и наиболее понятное воспроизведение моего "я".

Он взошел на поросшее брусникой взлобье, прислонился спиной к огромной мрачной ели и с пафосом воскликнул:

- Не в силе, не в ловкости, не в уме, не в таланте, не в голосе, не в красках, не в походке, не в творчестве выражается индивидуальность! Но в любви! Вся вышеперечисленная бутафория только и служит что оперением любви...

- Э, друг мой! - удивился Батюшков, останавливаясь рядом. - Вы говорите так романтически, словно сами влюблены, влюблены юношески...

- Так оно и есть, - тихо сказал Куприн и попросил: - Федор Дмитриевич! Я давно хотел предложить вам перейти на "ты"...

- С удовольствием, только, конечно, без брудершафта, - улыбнулся Батюшков. - Так, Александр Иванович, ты, оказывается, влюблен? Бог мой! В кого?

- Я люблю Лизу Гейнрих...

- И это серьезно?

- Как никогда в жизни, - упрямо проговорил Куприн. - И не знаю, что мне делать. Посоветуй, Федор Дмитриевич!

- Ты говорил ей об этом? - Батюшков внимательно поглядел на Куприна.

- Нет... Может быть, она о чем-то и догадывается, но у меня не хватает сил.

- Ты обязан с ней объясниться! - взял его за руку Батюшков. - Понимаешь? Это совершенно необходимо сделать, чтобы не быть в двусмысленном положении...

Поздно вечером того же дня Куприн назначил свидание Лизе в парке возле пруда.

При свете месяца, вспыхивавшего холодным металлическим диском в разрыве туч, Куприн увидел милое лицо, в детских чистых глазах которого прочел страх и надежду. Он не знал, с чего начать. В наступавшей ночи, в свежести воздуха и слабых, неясных отзвуках далекой грозы, казалось, вот-вот вспомнится что-то очень важное, давно забытое, связанное с молодостью, подъемом сил, надеждами, ожиданием счастья.

Низкие тучи надвигались быстро, цепляя верхушки лип. Скоро не стало видно ничего: ни туч, ни кустарников, ни Лизы. Куприн нашел в темноте ее маленькую холодную ручку.

- Лиза, - сказал он горячечным шепотом, - я понял, что больше всего на свете, больше себя, семьи, своих писаний люблю вас... Понял, что без вас не могу жить...

Наверху загрохотало и оборвалось с сухим треском - молния и гром явились почти одновременно, с ничтожным разрывом.

- Что вы, что вы! - в отчаянии ответила Лиза. И хотя говорила она чуть слышно, Куприну показалось, что гром, уже непрерывно грохотавший, не может заглушить ее шепота. - А как же Люлюшка? Как же вы можете даже подумать о том, чтобы оставить ее?..

- Я не знаю, что мне делать, но я не могу без вас, - тупо повторил Куирин. - Выслушайте меня до конца...

Она вырвала руку и побежала. Куприн, натыкаясь на деревья и кусты, бросился за ней к усадьбе, где уже не светилось ни одно окно.

Рано утром Лиза Гейнрих, никого не известив, покинула Даниловское.

6

- Прохор! Про-охор!

Крошечный седой старичок, совмещавший в "Капернауме" обязанности швейцара, официанта и слуги за стойкой, на ходу кланяясь, семенил к Куприну.

- Еще четверочку!

Куприн бушевал в Петербурге. Он переезжал из роскошных ресторанов в затрапезные кабачки вроде "Давыдки" и "Капернаума", пил в "Вене", загонял лихачей, гулял с цыганами и не отпускал от себя никого из честной компании - Трозинера, Трояновского, Рославлева, Регинина. Лиза Гейнрих исчезла. Все розыски, предпринятые Куприным, оказались безуспешными. Утром, еще не расцепив веки, он звал Маныча и через несколько минут после бокала шампанского погружался в мутно-сладостный водоворот похмелья. За завтраком с водкой обсуждался только один вопрос: куда отправиться сегодня...

- Александр Иванович! Вас спрашивают... - Прохор принес четверть бутылки коньяку. Такими же четверочками, уже пустыми, был заставлен угол стола.

Куприн, тяжело повернувшись на стуле, оглядывался со злобой и скукой. Он узнал редактора газеты "Понедельник" Илью Василевского.

- Чего тебе?

- Рассказ... Только обещайте, Александр Иванович... - вкрадчиво сказал тот. - Гоняюсь за вами вторые сутки... Гонорар даю вперед. Плачу семьсот пятьдесят за лист... - И потянулся за бумажником.

Маленькие глазки Куприна налились кровью.

- Геть отсюда! - так страшно закричал он, что Василевского сдуло.

Потом схватил салфетку, свернул ее жгутом и начал крутить. Шея у него надулась, и нижняя губа оттопырилась. Салфетка лопнула.

- Экая силища! - восхитился Трозипер и потребовал еще четверочку.

- А я, - проговорил Рославлев, огромного роста, непомерно толстый, - так не могу. У меня слабые руки... Зато на спор оглушу сейчас двадцать пять бокалов пива.

- Держу пари, нет! - воскликнул Трояновский, откидываясь на спинку стула.

- Держись, юнкер! Не лопни, Рославлев! А то опять тебе баранью котлету к брюху! - восторженно завопил Вася Рапопорт.

Прохор принес пива на подносе. Рославлев откинул волосы, раздвинул ноги и начал пить.

Куприн пристальным невидящим взглядом вперился в него. Трозинер гладил Трояновского по волосам, напевая на мелодию Оффенбаха:

Ах, наш юнкер проиграл, Проиграл, проиграл! Аи-яй-яй, какой скандал, Ах, скандал! Да!..

Рославлев, охая и повторяя: "Кишочки болят", - приканчивал двадцать третью кружку. Вася Рапопорт возгласами подбадривал его. "Где я? - с тоской подумал Куприн. - Что они тут делают? И Маныча где-то потеряли... Лиза! Лиза! Лиза! - Билась кровь в запястьях, под левой лопаткой, в висках. - Все погибло! Назад пути нет. Но и Лизы нет тоже!"

Куприн вскочил на стол и принялся топтать по нему, разбивая крепкими ногами рюмочки, стаканчики, бутылочки из-под коньяку. Друзья, сидя на стулья*, хлопали в ладоши, подпевая джигу. Рославлев хотел было тоже встать, приподнялся, но повалился всеми своими девятью пудами вместе со стулом на пол. Куприну вдруг представилось, что он в Даниловском танцует на елке, а навстречу идет Батюшков.

- Федя! - прорыдал он. - Мой единственный друг!

Батюшков помог ему слезть со стола.

- Саша, я нашел Елизавету Морицовну. Она работает в отдаленном госпитале, в отделении заразных больных...

Куприн, медленно трезвея, слушал его. Младенцем ревел завалившийся под стол Рославлев.

- Я постарался объяснить ей, - продолжал Батюшков, - что твой разрыв с Марией Карловной окончателен, что ты погибаешь, и что только она может тебя спасти.

- Да-да, спасти... - механически повторил Куприн. - Спасать - ее призвание!

- Саша, она согласна. Но ее твердое условие: ты тотчас же перестаешь пить и отправляешься лечиться в Гельсингфорс...

19 марта 1907 года Куприн с Елизаветой Морицовной выехали в Финляндию.

7

Счастье, всеохватывающее бурное чувство, близость любимой и любящей женщины. Но покой не приходил. Теперь, когда Куприн ясно понимал, что закладываются основы простого и прочного быта, семьи, особенно остро ощущались отсутствие очага, дома. Куприн мечется по России, ненадолго останавливаясь то в Гурзуфе, то в Гатчине, то в Ессентуках, куда его загоняет ревматизм, то снова в Финляндии, то задерживается в Житомире, где в это время была его любимая сестра Зинаида Ивановна Нат. В этот сравнительно короткий период кочевья, переездов, нахлынувших забот он пишет много и вдохновенно: "Суламифь", "Изумруд", начало "Листригонов", первая часть "Ямы"...

Над "Ямой" он работал в Житомире, создавал картины "дна", стремился привлечь внимание общественности к проституции как тяжкому социальному явлению, а на его взгляд, более страшному, чем мор или война.

Но литературные страсти, общественные столкновения докатывались и до тихого Житомира, выбивая впечатлительного Куприна из рабочего настроения, понуждая волноваться, сопереживать и злиться на себя от сознания бессилия изменить что-либо.

Из газет он узнал об очередном разразившемся литературном скандале, жертвой которого стал его хороший знакомый, прозаик и драматург Евгений Иванович Чириков.

Суть была в следующем.

У известного петербургского артиста Н. Ходотова в присутствии большой группы литераторов и журналистов читалась новая пьеса Шолома Аша "Белая кость". Сам Ш. Аш, еще недавно воспевавший в своих рассказах силу и жизненность социальных "низов" местечка и обличавший бессилие и клерикальную реакционность "верхов", в годы общественной реакции все более обращался к идеализации национально-религиозных традиций, истории Израиля, а затем (по словам советского критика И. Нусинова) стал создавать произведения, насыщенные "националистической апологетикой библейской красы и средневековой героики народа-богоносца". Драма "Белая кость" явилась переломной в этой эволюции, обнаружив в себе идеализацию патриархального прошлого и многовековых устоев зажиточной торгово-мещанской среды.

Мнения слушателей разделились. Часть литераторов недоумевала, почему Ш. Аш в своей пьесе идеализировал заядлую мещанку-хищницу Розу; другие - журналисты, критики и писатели, в том числе и модернистского толка, обычно отрицавшие реализм и презрительно третировавшие "бытовиков", всячески превозносили драму Ш. Аша и его героиню.

В ответ на критику автор пьесы сказал искреннюю и горячую речь, суть которой неожиданно для присутствующих свелась к тому, что русский человек вообще не способен понять его пьесы и чтобы Роза предстала перед слушателями в истинном свете, как героиня фантастического склада, спасающая аристократическую кровь своих предков, необходимо либо самому быть евреем, либо но крайней мере прожить среди этого народа пять тысяч лет. Ошеломленное таким доводом собрание молчало, никто Шолому Ашу не возразил.

Только Чириков поднялся и, отдав должное художественным достоинствам произведения, все же заметил:

- Если, по вашему мнению, мы не способны понять вашу пьесу, то отсюда следует и обратное: тогда и вы не способны понимать нас, наш быт, психологию, характер...

Затем Чириков говорил о том, что национальность и быт действительно всегда неразрывно связаны между со*- бой, но высказал сожаление, что в некоторой части интеллигенции вопрос о национальности превалирует над всеми прочими.

- Это началось, - заявил он, - со времени отделения Бунда от единой социал-демократической партии, что когда-то па меня, русского интеллигента, вскормленного идеалами братства и равенства, произвело весьма огорчительное впечатление. И когда мне, русскому, противопоставляют лозунг "Мы - евреи", в таком случае мне позволительно ответить: "А я - русский..." Да, я русский! Не из "Союза русского народа", а просто русский.

Услышав тихий, но явственный ропот, Чириков закончил:

- Впрочем, как вам будет угодно... - и махнул рукой.

Эти слова, высказанные в узком кругу профессиональных литераторов, тем не менее послужили предлогом для шумной и бранчливой кампании, которую открыла петербургская просионистская газета "Фрайнд" и которую подхватили и некоторые другие органы печати, включая популярное "Русское слово". Чириков был назван ярым антисемитом, ему голословно приписали неизвестно кем придуманные высказывания о "захвате русской литературы", угрозы вроде того, что "мы вам покажем", "мы будем бороться против вас" и т. д.

Без сомнения, о чем пострадавший, конечно, не знал, все это было инспирировано сионистскими кругами, которым была нужна идейная платформа для переманивания на свою сторону еврейской интеллигенции, и прежде всего той, которая тянулась к социал-демократии, любым путем, вплоть до клеветы, шантажа, дезинформации.

Деятельность сионистов уже в 1900-е годы несла реакционный характер, ибо противоречила классовым интересам трудящихся и была направлена на всемерную защиту власти и имущества крупной еврейской буржуазии и клерикалов, капитализма в целом. В. И. Ленин, вскрывший антинаучную и реакционную сущность идеологии и политики сионизма, указывал, что "сионистская идея - совершенно ложная и реакционная по своей сущности".* Идеологи сионизма в России опирались уже в ту пору на мощный пропагандистский аппарат и стремились использовать в своих целях любой, даже второстепенный, повод. Не оказался исключением и "инцидент Чириков - Ш. Аш".

А. И. Куприн. 1900-е годы

* (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 8, с. 72.)

Напрасно пытался Чириков со страниц газеты "Новая Русь" отвести наветы, напрасно повторял, что не говорил "ни о каком захвате русской литературы", "ибо русскую литературу с такими колоссами, как Гоголь, Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Тургенев, Лев Толстой, Чехов, никто захватить не может" и такой чести он оказать никому не волен. Напрасно с коллективным протестом против искажения речи Чирикова выступили присутствовавшие при чтении пьесы А. Санин, С. Найденов, А. Рославлев, К. Арабажин, Дм. Цензор, сам хозяин - Н. Ходотов и другие. Газетные страсти разгорались, направляемые какой-то невидимой, опытной и достаточно могучей рукой.

Этот, казалось бы, незначительный эпизод глубоко взволновал и Куприна. В его душе давно уже копился протест против узкого фанатического национализма в любых его проявлениях - от черносотенного "Союза русского народа" и до сионистских идей. Особенное несогласие и даже возмущение вызвали у него фельетоны Владимира Жаботинского, посвятившего "чириковскому инциденту" четыре выступления.

В. Жаботинский - один из самых крупных идеологов сионизма в России, который пытался в 1900-е и 1910-е годы использовать в своих целях любые силы, начиная от "Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, Польше и России" (Бунда) и кончая Петлюрой, а еще позднее выказал себя заклятым врагом палестинцев и, по определению современного фашиствующего сиониста Кахане, "легендарным создателем еврейского легиона". Не скрывая своих расистских убеждений, В. Жаботинский нечатно приветствовал погромы и антисемитизм как прекрасный "повод для сионистской агитации". Он пропагандировал необходимость презрительной отчужденности еврея, "гостя на чужой земле", к другим народам. В статье "О евреях в русской литературе" Жаботинский писал: "...при нынешнем моем положении воздаю кесарево кесареви, а божие держу при себе. Исповедуя лояльный космополитизм, и ни на сантиметр больше".

Смысл и суть фельетонов В. Жаботинского о "чириковском инциденте" сводится к тому, что в глубинах русского общества и русского народа якобы таится если не антисемитизм, то "асемитизм", что вся русская литература в лице ее великих представителей, художественного таланта которых он, Жаботинский, не склонен умалять, - от Гоголя, Пушкина, Достоевского, Тургенева, Некрасова, Лескова, Чехова и т. п. - якобы несет в себе семена "национальной исключительности" и с глубоким презрением касается всего, что связано с "нерусским"... В итоге В. Жаботинский обращается к нерусским народностям России и призывает их к "фактическому разрыву с великорусской культурой".

Статьи В. Жаботинского заставили Куприна задуматься над тем, мимо чего он ранее проходил, мирясь как с чем-то неизбежным, от века существующим. И когда в Житомире он получил письмо от "тишайшего" Батюшкова, который горячо принял сторону Е. Чирикова, все давно копившееся прорвалось в ответном послании к Другу.

Творчество Куприна, как и его взгляды, всегда отличали широта, демократичность, подлинный интернационализм. С любовью и теплотой описывает он в своих произведениях людей самых разных национальностей - русских, украинцев, татар, евреев, черемисов, греков, японцев, французов и не раз с гордостью повторяет слова о текущей в его жилах "бешеной" татарской крови князей

Кулунчаковых. Именно он, русский писатель Куприн, в опровержение националистических высказываний Шолома Аша о "герметичности", глубоко проник в быт и характер еврейского народа. Но тот же Куприн увидел и опасность узкого религиозного фанатизма и сионизма, исповедуемых многими и многими буржуазными идеологами и насаждавшихся ими.

И когда он писал свое ответное послание Батюшкову - послание страстное, с перехлестами, даже несправедливыми крайностями и грубостями, срывавшимися под горячую руку, то стремился защитить родную культуру, русскую литературу и русский язык, который "даже от нас, вскормленных им, требует теперь самого бережного и любовного отношения".

Куприну претили защитники узконациональных, особо понятых интересов еще и потому, что они ставились "куда выше народных, мужичьих". А ведь сколько несправедливости, социального зла, притеснения творилось вокруг! Целые сословия, классы, народности нуждались в помощи и защите писателя - "заступника народного". Но кому-то понадобилось сосредоточить всеобщее внимание прессы, общества, либеральной интеллигенции на частном споре двух литераторов, придав ему неоправданно обобщающий характер.

Гнев гражданина, боль интернационалиста и гуманиста видны за строками этого письма, клеймящего бесчеловечную политику царизма по отношению к бесправному крестьянству, к подневольным народам и нациям. Однако порою и сам Куприн невольно подпадает под воздействие сионистской пропаганды, готовый видеть в еврейском народе нечто обособленное, противостоящее всем остальным нациям. В его письме Батюшкову попадаются прямые заимствования и раскавыченные цитаты из фельетонов В. Жаботинского. И конечно, обобщения Куприна никак не могут быть приняты сегодня, когда несостоятельность претензий сионизма стала окончательно очевидной.

Горячо и страстно объясняется он в своей сыновней любви к России. Русские, отмечает он, так уж созданы от природы, что умеют болеть чужой болью как своей. Они сострадают Польше и отдают за нее жизнь, борются за еврейское равноправие, волнуются за Болгарию, идут волонтерами к Гарибальди и отправятся, если будет случай, даже к восставшим ботокудам. И никто, по его мнению, не способен так великодушно, так скромно, так бескорыстно и так искрение бороться за счастье будущего человечества, как русские. Не оттого ли, спрашивает Куприн, русской революции так боится обретшая мещанскую конституцию Европа с немецким и французским буржуем во главе.

Тверже, чем в собственный завтрашний день, верит Куприн в великое мировое предназначение своей страны. И оттого призывает с особым тщанием хранить чистоту ее культуры, литературы, языка. Хранить от спешки, от халтуры, от ловкой посредственности, игры на злободневном "моменте" при полном равнодушии к специфике и душе породившего эту литературу народа. Он с ужасом говорит о том, что в прелестный русский язык вносятся сотни немецких, французских, польских, торгово-условных, телеграфно-нелепых и противных слов, что критика обретает припадочную истеричность и пристрастность, что беззастенчивые бульварные проныры журналисты полезли в постель, в нужник, в столовую, в ванную к писателям.

Иными словами, в русской литературе появилось многочисленное племя беззастенчивых дельцов, которым нет дела до каких-либо идеалов, но которые рассматривают ее как одну из форм коммерции. Против них Куприн возвышает свой голос и в публичных лекциях, и в многочисленных интервью. Не будучи теоретиком словесного искусства, но оставаясь подлинным и чутким художником, Куприн не раз темпераментно и горячо говорил о первородстве литературного таланта, о крепкой связи его с родиной и землей.

"Какое это большое счастье для писателя, если его самые первые, а значит, и самые яркие впечатления бытия, эти богатые запасы на всю грядущую жизнь, украшены неразрывной настоящей близостью к милой, родной земле, к реке, к яблокам, к хлебам, к тихим весенним зорям, к ярким летним грозам, снежным первопуткам, собакам, лошадям, пчелам, грибам, землянике, смолистому бору, к троицыным березкам, к простому, меткому и живописному цельному языку, - писал он в одной из статей десятых годов. - Все это похоже на здоровое целебное молоко самой матери-земли. И не этому ли чудодейственному крепкому напитку в значительной степени обязаны красотой своих талантов и Толстой, и Тургенев, и Гончаров, и даже Чехов, видевший в детстве южные степи, а из настоящих писателей - Бунин?". Выделяя подлинных художников и относя к ним Короленко, Горького, Бунина, Шмелева, Серафимовича, он говорил в одном из своих выступлений: "Но кроме этих художников, преданных быту и старым реалистическим традициям, есть еще огромная группа писателей, которые пишут, не задумываясь над тем, для чего они пишут. Из их лагеря вышли нелепые девизы: "Искусство для искусства", "Смерть быту" и прочее. Это значит, что они знают, быть может, как писать и что писать, но им совершенно неведомо то внутреннее сияние, то "во имя", которым светилась вся русская литература, начиная с Пушкина".

Это "во имя" оставалось подлинной путеводной звездой в творчестве самого Куприна, к чему бы он ни обращался - к жизни маленького одесского кабачка, где вдохновенно играет Сашка-музыкант на скрипке, или к трогательному чувству маленькой красивой Суламифи к поэтичному и мудрому Соломону, или к судьбе несчастных четырнадцати "падших" женщин, выведенных им в романе "Яма".

Работу над "Ямой" Куприн продолжил в Одессе, куда переехал с женой и годовалой дочерью Ксенией осенью 1909 года.

Он давно уже и нежно любил этот шумный, многоязычный город, едва ли не красивейший в России. Любил его громадный, один из самых крупных портов мира, куда заходили и темно-ржавые гигантские броненосцы, и желтотрубые пароходы Добровольного флота, перевозящие на Дальний Восток грузы и тысячи каторжан, и прелестные издали двух- и трехмачтовые итальянские шхуны, и диковинные таинственные суда с непонятным грузом и тряпкой вместо флага... Любил грандиозную гранитную лестницу, спускавшуюся к морю и увенчанную бронзовым "дюком" - славным губернатором Одессы герцогом Ришелье. Любил розовый воздушный дворец Воронцова, буйство белой акации весной на Французском бульваре, величественный памятник Екатерине Великой, вызолоченный, ювелирной лепки Оперный театр, тяжеловесную биржу, где бился хозяйственный пульс страны, кипела деловая жизнь...

Любили в Одессе и Куприна. По его приезде один из пылких поклонников писателя, еврей-маклер, бесплатно предоставил в его распоряжение дачу на Большом Фонтане. Это был огромный дом со множеством комнат и светелкой наверху, где Куприн устроил кабинет. Впрочем, дачный сезон уже заканчивался, соседние дома пустовали, и Лиза пугалась по ночам. Куприн успокаивал ее, находя самые веские аргументы.

- Сюзинка! - лукавил он. - Здесь идеальные условия для работы. Представь, что мы снимем квартиру в центре города. Тотчас же начнется паломничество начинающих литераторов, нанесут рукописей... Добро бы только отнимали время. Да нет! Еще выслушают беспристрастный отзыв и тебя же обругают... А на меня как раз напал сейчас писучий период.

Елизавета Морицовна вздыхала и, ничего не возражая, уходила в детскую: маленькая Ксюша болела животом.

Куприн подымался в свою светелку. Хотя работа шла медленно, через силу, он позволял себе лишь редкие выезды в город.

Изо всех многочисленных увеселительных заведений, которыми была столь богата тогдашняя Одесса, всего более по сердцу Куприну давно уже пришелся невзрачный кабачок "Гамбринус", прославленный им в знаменитом рассказе. Но завсегдатаи пивной, чокаясь с Куприным кружкой, не ведали не только о том, что их любимое заведение с замечательной точностью описано этим низеньким квадратным силачом в пестрой татарской тюбетейке на голове, стриженной под ежик, но даже и о том, что силач этот - известный всей читающей России писатель.

О несправедливости такой судьбы горячо толковал Куприну одесский корреспондент "Русского слова" Гриша Горелик, высокий, изящный, в прекрасно сшитой тройке. Своим видом, одеждой, подчеркнуто аристократическими манерами и большой богемской булавкой в галстуке, сверкавшей лучше настоящего бриллианта, он являл собой разительный контраст и с обстановкой "Гамбринуса": сочащаяся со стен вода, пол, густо посыпанный опилками, тяжелые дубовые бочки вместо столов, а вместо стульев бочоночки, - с простецкими посетителями пивной и с самим Куприным: всклокоченные короткая каштановая бородка и мягкие усы, потертый пиджачок.

- Что вы находите занятного, Александр Иванович, в этом вертепе? - говорил он Куприну, изящно оттопырив мизинец и разглядывая пиво на свет. - Рассказ вы написали-таки, да, замечательный, но ведь нового вам здесь уже ничего не покажут. Поедемте в "Лондонскую" или в "Аркадию". Там шикарно, там сейчас все сливки интеллигентной Одессы. А тут? Пропахшие макрелью рыбаки да портовые воры...

Куприн необидно засмеялся и погрузил губы в пивную пену.

- Черт бы побрал, Гриша, твою интеллигенцию, - не сразу ответил он. - Поскреби любого интеллигента, и перед тобой окажется трусливый обыватель, который читает чужие мысли, повторяет чужие мысли и живет чужими мыслями...

- Но все-таки пишете-то вы для этих обывателей, - не без яда заметил Горелик.

- Ты прав! - хлопнул его Куприн по плечу. - По люблю куда больше вот этих людей. - Он обвел низкую залу рукой. - Все они молоды, здоровы, пропитаны крепким запахом моря. Все знают тяжесть труда, любят прелесть и ужас ежедневного риска, ценят выше всего силу, молодечество, задор и хлесткость крепкого слова... Вон погляди, какой великолепный экземпляр человеческой породы появился в зале... Постой, да он вместе с моим приятелем - антрепренером Сашей Диабе!

Пара направилась к их бочке. Диабе, смазливый, кругленький, в бархатном жилете, сказал:

- Александр Иванович! Это Иван Заикин. - Потом жест в сторону сидящих: - Журналист Горелик. - И с поклоном: - Писатель Куприн...

При последних словах по толстому, как бы ленивому, с нафабренными усами лицу атлета прошло оживление. Заикин повернулся к Горелику, - явно принимая его за писателя Куприна. Диабе легонько подтолкнул его: не тот. Заикин был разочарован. Вот если бы писателем оказался аристократического вида Горелик, то другое дело. А этот квадратненький совсем не походит на знаменитость: и одежонка на нем простенькая, и сам простоват с виду.

Иван Заикин

- Слышал про вас, - проговорил борец больше из вежливости, устраиваясь на неудобном для его гигантского тела бочоночке. - А вы много написали книжек?

Куприн оглядел его, прищурив маленькие смеющиеся глазки.

- Разве вы не читаете книг??

- Да нет, милый, некогда было учиться, - вздохнул Заикин.

- Жаль. Такой ядреный образец человеческой породы, и вдруг безграмотный, - ответил Куприн. - А вот я вас прекрасно знаю. Много раз видел. Как вы в цирках носили пароходные якоря, как держали на плечах тавровые балки. - Он сдвинул на затылок пеструю тюбетейку, припоминая: - Или был еще номер "Бегство разбойника Чуркина из железной клетки в исполнении волжского богатыря Заикина... Эту клетку он разломает и выйдет на волю. Тому, кто еще сумеет разогнуть решетку, будет выдана премия"...

Заикин, расплываясь на маленьком бочоночке, просиял:

- Этот номер мне подсказал сам Алексей Максимович Горький. Вишь, милый, тогда была революция, и ломание кандалов и клетки народ принимал горячо...

Через полчаса, когда Горелик и Диабе откланялись, Куприн и Заикин были уже на "ты" и говорили как добрые старые друзья...

- Поехали завтра на аэродром? - предложил, расставаясь, Куприн. - Будет летать Уточкин.

- Поедем, Лексантра Иваныч, - с готовностью согласился Заикин. - Уточкина я знаю. Артист!

Впрочем, Уточкина знала вся Одесса. Когда он ехал по городу на своем спортивном "пежо", уличные мальчишки, высшая степень популярности, бежали за ним и дразнились: "Уточкин, рыжий пес". Он был действительно рыж, этот светлоресницый, синеглазый человек, в котором чувствовалась звериная ловкость, сила и находчивость. Это ему Куприн вверил свою жизнь, когда 13 сентября 1909 года вместе с редактором "Одесских новостей" Хейфицем и Гореликом совершил полет на воздушном шаре. Уточкин перепробовал почти все виды спорта, но, достигнув в каждом из них верха, тотчас же переходил к другому: велосипед, гоночный автомобиль, спортивный парусник, боксерский ринг, аэростат и, наконец, аэроплан.

А. И. Куприн на воздушном шаре. 1911 г

Когда в многотысячной толпе они наблюдали за изящным, мастерским полетом Уточкина, Заикин со свойственной упрямым волжанам внезапной решительностью сказал:

- Я тоже буду летать!

Куприн мгновенно отозвался:

- Иван Михайлов! Беру с тебя слово, что первый, кого ты поднимешь из пассажиров, буду я!

Их уже окружили знакомые - рыбаки с Большого Фонтана, борцы - Ярославцев и негр Мурзук, репортеры, журналисты, забыв на какое-то время, что в небе кружит "фарман" Уточкина.

- Ну что же, - добродушно пробасил Заикин, - обещаю!..

8

Было очень холодно, и дул норд-вест. Для облегчения веса Куприну пришлось снять пальто и заменить его газетной бумагой вроде манишки. Кто-то из толпы предложил меховую шапку с наушниками, кто-то пришпилил английской булавкой газетную манишку к жилету, кто-то завязал Куприну под подбородком наушники шапки, в они с Заикиным пошли к самолету.

- Лексантра Иванович, а может, не полетим? - вдруг сказал с беспокойством Заикин. - Не стоит рисковать тебе жизнью. Аппарат мой несовершенный... Да и беспокоюсь, дяди мы с тобой тяжеловесные, по семи пудов каждый. Аэроплан не рассчитан на такой груз...

- Я готов, Ваня, - коротко ответил Куприн.

Заикин обернулся к мотористу-французу:

- Жорж! Подлей бензину и масла с таким расчетом, чтобы полетать час-два, до самого темна...

Боже мой! Когда Куприн видел "фарман" раньше, в тихий солнечный день парящим высоко в воздухе, тот выглядел маленькой, легонькой, грациозной стрекозой. А теперь вблизи аппарат оказался бессмысленным нагромождением желтых планок и плоскостей, перевитых проволокой. Кое-как усевшись, Куприн обнаружил Заикина где-то ниже себя на таком же детском креслице.

Упрямый неграмотный великан добился своего: он уже совершил несколько полетов над Одессой и теперь мечтал показать свое искусство Куприну. Заиграла музыка. "Не испытывает страха только труп", - вспомнил Куприн слова одного из самых отважных русских генералов, когда аэроплан покатился по земле, подпрыгивая вверх метров на пять и снова жестко стукаясь колесами. Наконец встречный воздух поднял "фарман", назад побежали трибуны аэродрома, каменные стены, поля, деревья, фабричные трубы.

Сильный ветер с моря заваливал аппарат, не позволяя набрать высоту. Чувство страха давно покинуло Куприна, все внизу казалось таким смешным и маленьким, точно в сказке. Он не знал того, что Заикин изо всех сил старается выровнять машину, боясь, как бы "фарман", снижаясь, не зацепился за трубу или крышу здания.

Аэроплан повернул влево, и ветер, который прежде был помощником, заставил натужно чихать пятидесятисильный мотор "гном". "Фарман" клюнул носом. Первое время Куприн видел Заикина немножко ниже своей головы. Вдруг голова пилота оказалась почти у Купринских колен. Со странным равнодушным любопытством наблюдал Куприн, что их несет на еврейское кладбище, где на тесном пространстве скопилось тысяч до трех народа.

Только позднее Куприн узнал, что Заикин, сохранивший полное хладнокровие, успел рассчитать, что лучше пожертвовать аэропланом и двумя человеческими жизнями, чем произвести панику и, может быть, стать виновником многих жертв. Он очень круто повернул влево, и желтый "фарман" врезался левым крылом в землю, метрах в двадцати от публики.

Треск, звон, крики ужаса.

Куприн крепко держался за вертикальные деревянные столбы, но его выбросило, как мячик, метров на десять. Рядом под обломками аэроплана неподвижно лежал Заикин.

- Убились! Разбились! - неслось из толпы.

В горячке катастрофы не чувствуя боли, Куприн вскочил на ноги и бросился к Заикину:

- Старик! Что ты? Жив?

Вероятно, тот был без сознания секунды три-четыре, потому что не сразу ответил. Но первые слова Заикина были:

- Мотор цел?

Куприн помог ему подняться. Знакомые и незнакомые лица окружили их, повели. Сидя за чаем, Заикин плакал. Куприн старался утешить его как мог, понимая, что виноват в случившемся. Аппарат летел низко, так как вес Заикина и Куприна оказался слишком тяжелым для маломощного "фармана".

Миллионеры братья Пташниковы, желавшие нажиться на удивительной дерзости безграмотного, но отважного, умного и горячего человека, потребовали провести расследование причин катастрофы. Заикину угрожала многотысячная неустойка. Его авиационная карьера на этом лопнула. Самого Заикина с переломом ноги отвезли в больницу; Куприн отделался синяками да повреждением коленной чашечки.

Приятели - Горелик, Диабе и сам великий Уточкин потащили Куприна в ресторан. Елизавета Морицовна лежала в шоке: ей сообщили, что желтый "фарман" рассыпался на куски, но о счастливом исходе не сказал никто.

Уточкин за красным вином пылко ораторствовал:

- Кажется, я всегда тосковал по ощущению, составляющему теперь мою принадлежность - принадлежность счастливца, проникшего в воздух. Мне часто приходилось летать во сне, и сон был упоителен. Но ведь действительность силой и яркостью переживаний превосходи! фантастичность сновидений. Александр Иванович! Нет в мире красок, способных передать полет. Безудержность упоения! Восторг! Земля, мой враг, уже в десяти саженях подо мной!

Куприн хмыкнул. Уточкин покосился на его забинтованное колено и так же пылко продолжал:

- Со стороны говорят: "Это опасно". Так что же? Разве вы не уйдете в вечность? Будем же жить, овладеем природой, перестанем бояться полного слияния с миром потому, что это может случиться немного раньше. Всех зову с собою в мое новое прекрасное царство!..

Куприн отшучивался:

- Когда желтый самолет рассыпался на мелкие части по зеленому полю, это было похоже на яичницу с луком... - Потом, посерьезнев, добавил: - Но в твое прекрасное царство, Сергей Исаевич, я больше не полезу... Не по мне оно!

Слова своего Куприн не сдержал и в сентябре 1916 года летал уже на военном "Фармане-парассоле" с летчиком Коноваловым. В том же году в воздушной катастрофе погиб Уточкин...

9

В Одессу приехали Бунин и художник Нилус.

Бунин со своей женой Верой Николаевной жил у приятеля, смотрителя одесского музея Куровского. В отличие от Куприна он отдавал литературному труду строго определенные часы. Раз и навсегда заведенный, торжественный распорядок царил в бунинской семье, где бы он ни останавливался - в Ефремове ли Тульской губернии, у брата Евгения, в Москве ли, на Поварской - у старшего, Юлия, в деревне Глотове, в Питере, в Одессе.

Странно шла у Куприна с Буниным дружба в течение целых десятилетий: то бывал он нежен, любовно называл Бунина Ричардом, Альбертом, Васей, то вдруг озлоблялся, даже трезвый. Натура Бунина и притягивала и отталкивала его: полная противоположность, антипод и как художник - золотая сухость, далекая купринскому теплому мастерству. Куприн порою болезненно ощущал бунинское превосходство, ценил его замечательный русский язык, огромную жизненную наблюдательность и восторженный культ красоты...

И. А. Бунин

В одесской квартире Куровских, в маленькой столовой Куприна встречала Вера Николаевна, светлая, русоволосая, с большими "леонардовскими" глазами, до самозабвения влюбленная в своего Яна.

Бунин заканчивал в кабинете рассказ. Вера Николаевна предлагала чай с кренделечками и сейчас же начинала говорить о том, как много и хорошо работает Ян, какой он талантливый и как мало получает денег в сравнении, например, с присяжными поверенными.

- Иной адвокат накрутит, наговорит со слезами на глазах, и ему заплатят за это пятьдесят тысяч. А заплакать ему ничего не стоит, - иронизировала она. - Ян же едва-едва на одном крепком чаю, пренебрегая здоровьем, выписывает в месяц три печатных листа и получает за лист всего двести пятьдесят рублей. А надолго ли его хватит с такой работой?..

Куприну становилось не по себе, он отшучивался, тоскливо, как большой зверь в клетке, оглядывался вокруг. Вот его взгляд упал на большую фотографию молодой Веры Муромцевой, когда она была бунинской невестой.

- А вы помните, Вера, - прервал он, уже улыбаясь, ее сетования, - как я повенчал вас в церковном браке с Иваном?

Вера Николаевна расцвела.

- Еще бы! Как не помнить моего шафера!

- И ведь в роли певчего нигде не оступился. Я же когда-то в глухом полесском селе был псаломщиком...